[ التقليد والمرجعية .. في عدة ملاحظات ]

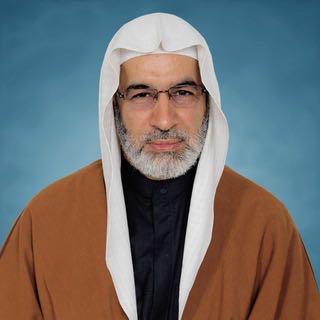

بقلم _ الشيخ حسن عطوان

🖊 الأولى : إنَّ الأحكام الشرعيّة تنقسم الى قسمين :

– الأول : الأحكام البديهية ، وهي المعلومة باليقين عند جميع المسلمين ، مثل : وجوب الصلاة ، والصوم ، والحج ، ومثل : حرمة القتل والغيبة والزنا .

ومعرفة هذه الأحكام لا يحتاج الى إجتهاد ولا إلى تقليد .

– الثاني : الأحكام غير البديهية ، والتي تحتاج الى إعمال النظر من قبل المتخصص المجتهد لإستنباطها ، وهي التي يحتاج غير المجتهد الى الرجوع فيها الى المجتهد ، أو الإحتياط فيها إذا كان الإحتياط في مواردها ممكناً .

🖊 الثانية : إنَّ القسم الثاني من الأحكام هو الذي وقع الإختلاف فيه بين المجتهدين ؛ وذلك لعدة أسباب ، منها : بعدنا عن عصر المعصومين ، وتعارض الأدلة ، وضياع بعضها ، وإختلاف الفقهاء في بعض المباني الأصولية والرجالية ، وإختلافهم في الإستظهار من ألّسنة الأدلة ، وما إلى ذلك .

🖊 الثالثة : إنَّ الأحكام من القسم الثاني ، وهي التي وقع الإختلاف فيها ، لعل من الأفضل الإحتياط في مواردها ، إذا كان الإحتياط ممكناً ، ولم يؤدِّ الى العسر والحرج ، كما لو تردد حكم صلاة مسافر ما بين كونه قصْراً أو تماماً ، فالأحوط أنْ يجمع المكلف – مجتهداً كان أو غيره – بين القصر والتمام .

ولكن في كثير من الموارد يكون الإحتياط متعذراً ، أو على الأقل يكون فيه عسر وحرج ، وأمثلة ذلك معروفة عند طلبة العلم .

مضافاً الى أنَّ معرفة كيفية الإحتياط ليس ميسوراً لكل أحدّ .

ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في الإجتهاد أو التقليد .

🖊 الرابعة : أمّا التقليد الذي هو بعبارة موجزة : رجوع المكلف – إذا لم يكن مجتهداً أو محتاطاً في موارد إمكانه وعدم عسره – إلى المجتهد الجامع للشرائط .

فكثيراً ما يُطرح بشأنه سؤال : هل أنَّ التقليد واجب أو لا ؟؟

والجواب : نعم ، ولكن الأمر يحتاج الى توضيح ، موجزه :

أنَّ التقليد ليس واجباً بنفسه ، أنّما الواجب هو معرفة المكلف لوظيفته العملية في عباداته ومعاملاته ، فإذا كان مجتهداً ، بمعنى أنّه قادر على معرفة الحكم الشرعي بإعمال القواعد التي تمكنه من إستنباط ذلك الحكم من أدلته فهو المطلوب ، وإلّا فإذا أمكنه الإحتياط فبها .

وأمّا إذا لم يكن المكلف مجتهداً ولا محتاطاً فحينئذ ينحصر طريق معرفة الحكم الشرعي بالتقليد .

وبعبارة : المطلوب أولاً وبالذات أنْ يعرف المكلف ما تأمره الشريعة به وما تنهاه عنه في عباداته ومعاملاته .

وبعد أنْ عرفنا أنَّ الإحتياط إمّا أنْ يكون متعذراً أو فيه عسر في كثير من الموارد ، فلا يبقى ولو في تلك الموارد إلّا طريقان :

أولهما : أنْ يكون المكلف مجتهداً ، فإنْ كان فهو المطلوب .

ثانيهما : رجوع المكلف الى المجتهد الجامع للشرائط ، وهذ ما أُصطلح عليه ب ( التقليد ) .

وبهذا لا يبقى معنى لتحسس البعض من قضية التقليد ، والتهويل عليه بأنَّه إلغاء للعقل ، وأنّه يستلزم أنْ يكون المقلِّد قاصراً ، وما إلى ذلك من دعاوى !

والحال أنَّ سيرة العقلاء وفي كل مجالات الحياة منعقدة على رجوع غير المتخصص في مجالٍ الى المتخصص في ذلك المجال .

فالطبيب يرجع الى المهندس والمعمار لبناء بيته ، والمهندس يرجع الى الطبيب في علاج مرضه ، وكلّاً من الطبيب والمهندس يرجعان الى المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي ، مثلما يرجع المجتهد إلى الآخرين في مجالات تخصصاتهم .

🖊 الخامسة : للمجتهد مهام ، أهمها ثلاث :

– الأولى : الإفتاء بما توصل إليه من رأي وفق القواعد المعروفة ، لمَن يرغبون بالرجوع إليه والأخذ بفتاواه ، وقد أُصطلح على تسمية المجتهد المتصدي لهذه المهمة ب ( المرجع ) .

– الثانية : الحكم بين الناس وحلّ الخصومات والمنازعات في مقام التقاضي ، أو توكيل مَن ينوب عنه ، إنْ كانت الظروف تسمح له بذلك .

– والثالثة : التصدي لقيادة المجتمع في القضايا العامّة ، إنْ ثُنيتْ له الوسادة ، بغض النظر عن الخلاف في ذلك ، سعة وضيقاً ، وقد أُصطلِح على تسمية المرجِع عندما يتصدى لذلك ب ( الحاكم الشرعي ) أو ( الولي الفقيه ) .

🖊 السادسة : إنَّ الشروط الواجب توفرها في المجتهد تختلف بإختلاف المهمة التي يتصدى لها .

مثلاً : المجتهد الذي يتصدى للإفتاء فقط ، دون القضاء والقيادة ، ربّما أمكن القول – كمثال – بإنّه لا معنى لإشتراط أنْ يكون رجلاً ، إذ لا فرق بين الرجل والمرأة عندما يتعلق الأمر بمجرد مهمة ثقافية إنْ صح التعبير ، يقتصر فيها رجوع المقلِّد الى المرجع في الفتيا فقط .

كما لا يكفي فيمَن يتصدى للأمور العامة أنْ يتوافر على الشروط المتعارَفة فحسب ، ككونه : مجتهداً ، عادلاً ، رجلاً ، إثنا عشرياً ، ونحو ذلك .

بل لابد من توافره على شروط إضافية أكثر تشدّداً ، من قبيل :

1. الشجاعة : فهي ليست مطلوبة في ساحات القتال فحسب ، بل هي ركيزة أساسية في إتخاذ الموقف ، والصمود والثبات عليه ، وعدم التزلزل .

2. البصيرة والوعي والمعرفة الشاملة والإحاطة بأحوال زمانه ، بنحو يمكّنه من إتخاذ القرارات السليمة – سياسية كانت أو عسكرية أو اجتماعية – بما يتناسب مع الظروف والإمكانات والقدرات زماناً ومكاناً .

3. سعة الصدر ، واللين في اسلوب التعامل مع رعيته ، والصبر عليهم ، والرحمة بهم ، وعدم التشنج والإنفعال ، فالقيادة لا تصلح لمنفعل ، متشنجٍ ، حادّ .

ف ( آلة الرئاسة سعة الصدر ) كما أرشدنا أمير المؤمنين ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) .

إذ أنَّ مثل هذا الذي يخرج إنفعاله عن الحد سيكون طارداً منفِّراً عن الدين والمتدينين ، وليس جاذباً لهما ، فضلاً عن كون ذلك قد يخرجه عن العدالة فيما لو أضر بحيثية مؤمنين .

( فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّـهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) .

🖊 السابعة : يكفي في جواز تصدي المجتهد للفتوى إعتقاده بأهليته وتوافر الشروط فيه ، ولا يتوقف جواز ذلك على شهادة الآخرين له .

نعم ، لا يجوز للمقلِّد أنْ يقلّد شخصّاً لمجرد دعوى ذلك الشخص بتوافر الشروط فيه ، بل لابد من الإستناد لإثبات إجتهاده وأنّه من محتملي دائرة الأعلمية – على الأقل – إلى شهادة عدلين من أهل الخبرة ، بشرط عدم وجود قرائن تشهد بعدم موضوعية هذه الشهادة .

وتوجد ملاحظة ثامنة أُعرض عن نشرها الآن ؛ حفظاً لبعض الإعتبارات .

والله من وراء القصد .

[ حسن عطوان ] 22 / محرم / 1447 هج .https://t.me/+dfbSHH50x3c1MjE6